3D-Druck war bisher meist ein aufregendes Hobby – vor allem wegen der ständigen Probleme. Der Bambu Lab A1 verspricht dagegen etwas Revolutionäres: wohltuende Langeweile. Nach 80 Drucken schildere ich in diesem Test meine Erfahrungen mit dem A1. Außerdem klären wir, ob sich der günstige Drucker lohnt, der so selbstverständlich funktionieren will wie einst das erste iPhone.

Wie eine kaputte SD-Karte zum 3D-Drucker führte

Manchmal braucht es nur einen banalen Auslöser. Bei mir ist es eine kaputte SD-Karten-Hülle, die mich nach Jahren des Zögerns zum Kauf eines 3D-Druckers bringt. Wenige Gramm gedrucktes Filament, um wieder an wichtige Daten zu kommen – und plötzlich wirkt die Investition rational.

Inhaltsverzeichnis

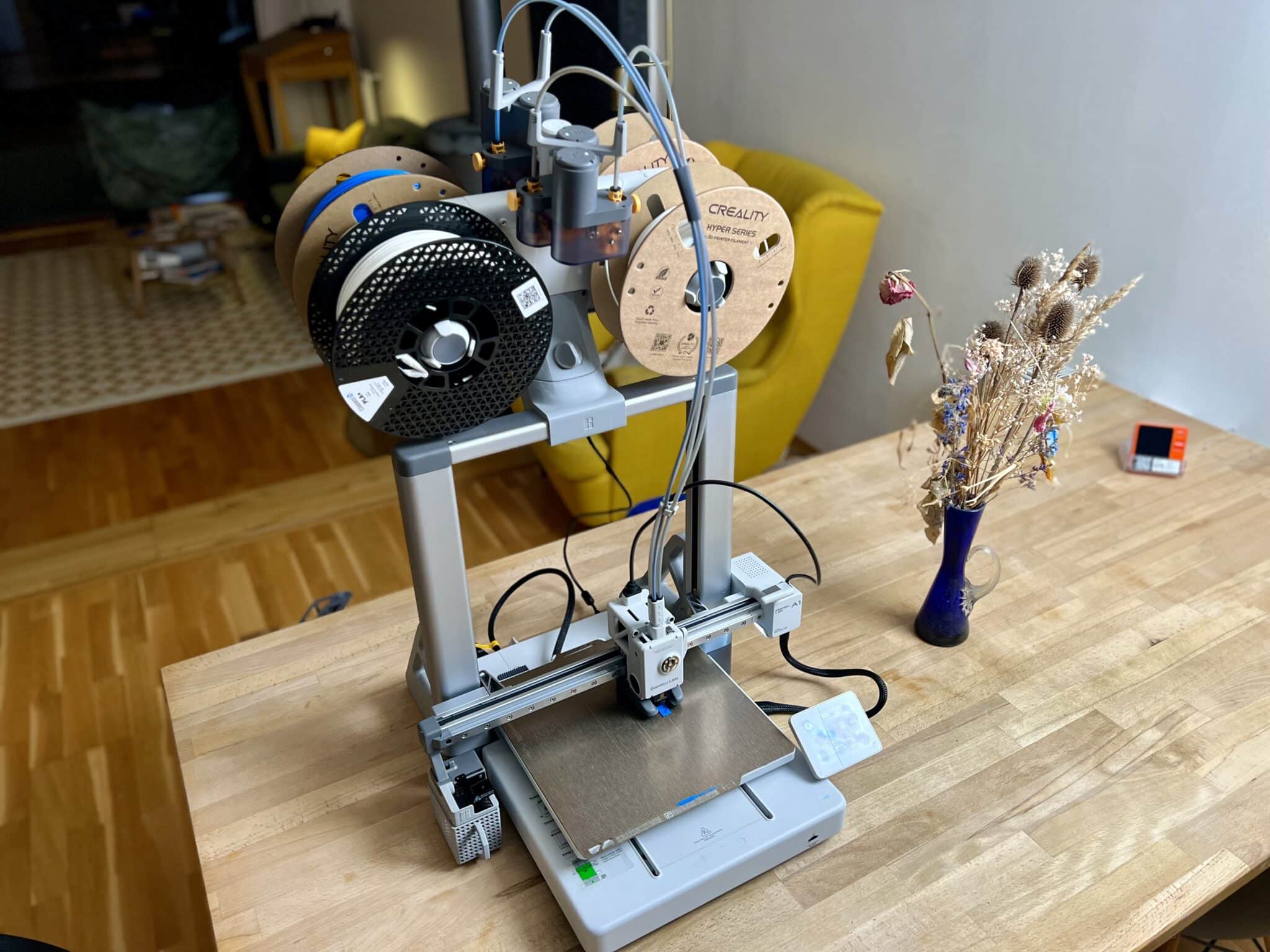

Die Wahl fällt auf den Bambu Lab A1, einen Drucker, der mit dem Versprechen wirbt, mehr zu drucken, als daran herumbasteln zu müssen. Er gehört zu den sogenannten „Bettschubsern“, bei denen sich das Druckbett nach vorn und hinten bewegt und der Druckkopf nach unten und oben sowie links und rechts. Mit seinem recht geringen Preis und der Kombination mit dem automatisierten Filament-Wechselsystem AMS Lite scheint er die perfekte Mischung aus Erschwinglichkeit und Anwenderfreundlichkeit zu bieten.

Aufbau: 30 Minuten statt stundenlanges Basteln

Schon nach wenigen Tagen Lieferzeit steht vor mir der große Karton. Und bereits beim Auspacken beschleicht mich ein Gefühl: Hier stimmt einfach alles. Die Verpackung ist durchdacht, jedes Teil gut verstaut, die Anleitung und das Aufbauvideo glasklar. Keine verbogenen Bauteile, keine losen Schrauben, keine Überraschungen. Das Nettogewicht von 8,3 kg und das robuste Gehäuse vermitteln sofort einen hochwertigen Eindruck.

Während ich die wenigen Handgriffe zum Aufbau ausführe, wird klar: Hier wird jede „kreative Fehlentscheidung“ abgenommen. Kein stundenlanges Hantieren mit dem Inbusschlüssel, kein Gefluche über unklare Anleitungen. Auch Teile lassen sich nicht falsch anbauen.

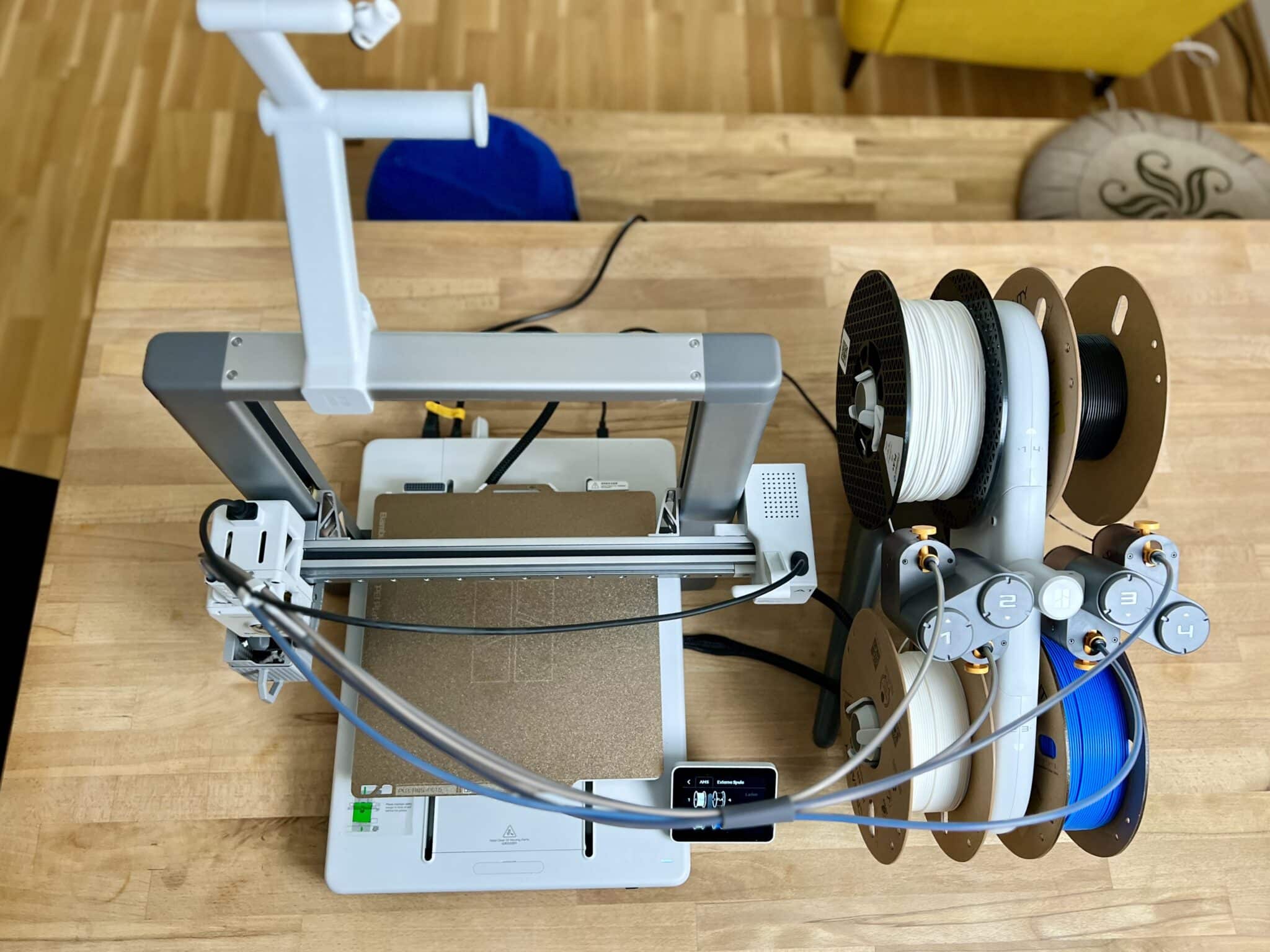

Die AMS Lite-Montage ist ebenfalls denkbar einfach: Den Ständer mit vier Schrauben befestigen und in wenigen Zentimetern zum Drucker aufstellen. Farbcodierte Drehspulenhalter einschieben und die Plastikschläuche, durch die später das Filament läuft, mit dem Druckkopf verbinden. Ein kombiniertes Strom- und Datenkabel schließe ich dann noch an den Drucker an – und fertig. Nach nicht einmal 30 Minuten steht der A1 betriebsbereit vor mir. Fast schon frustrierend einfach.

Wie der 3D-Drucker so da steht, wird mir aber auch klar, dass der Platzbedarf enorm ist. Denn im Standard-Setup wird das Filamentwechselsystem neben dem Drucker aufgebaut. Bei den deutlich teureren Druckern mit Gehäuse von Bambu Lab, wie dem P1S oder dem X1C, befindet sich das AMS meist auf dem Drucker, was deutlich weniger Fläche auf einem Tisch benötigt. Doch auch für den Bambu Lab A1 soll es eine entsprechende Lösung geben, die ich später noch ausprobieren werde.

Versteckte Technik und DJI-ähnliche Einfachheit

Der A1 verbirgt unter seiner schlichten Erscheinung ziemlich beeindruckende Technik. Vielleicht haben sich die Gründer von Bambu Lab dieses Konzept beim Drohnenhersteller DJI abgeschaut, bei dem beide frühere Mitarbeiter waren.

Das Herzstück bildet ein Dual-Core Cortex M4 Prozessor, der die Bewegungen von Druckkopf und -bett mit höchster Präzision steuern soll. Das All-Metal-Hotend, also der Druckkopf, erreicht Temperaturen bis 300 °C, während das beheizte Druckbett bis zu 100° C warm werden kann. Mit einem Bauvolumen von 256 x 256 x 256 mm³ sollte der Bambu Lab A1 genug Platz für die meisten Projekte bieten.

Die angegebenen technischen Daten: 500 mm/s Druckgeschwindigkeit & 10.000 mm/s² Beschleunigung. Dabei soll der A1 eine hohe Präzision beim Druck aufweisen. Das englischsprachige Magazin Techradar hat eine Genauigkeit von 0,074 mm in der X-Achse und 0,124 mm in der Y-Achse gemessen. Diese Werte kannte man lange eher von deutlich teureren Druckern.

Einrichtung: Wie ein Smartphone – einschalten und loslegen

Nach dem ersten Einschalten zeigt sich sofort der Apple-ähnliche Ansatz: Ein übersichtlicher Einrichtungsassistent führt durch die Grundeinstellungen am gut ablesbaren Display auf der rechten Seite. Statt kryptischer Menüs wählt man einfach seine Sprache und tippt auf „WLAN verbinden“. Der Drucker sucht selbstständig nach verfügbaren Netzwerken, ein Passwort später ist er bereits online.

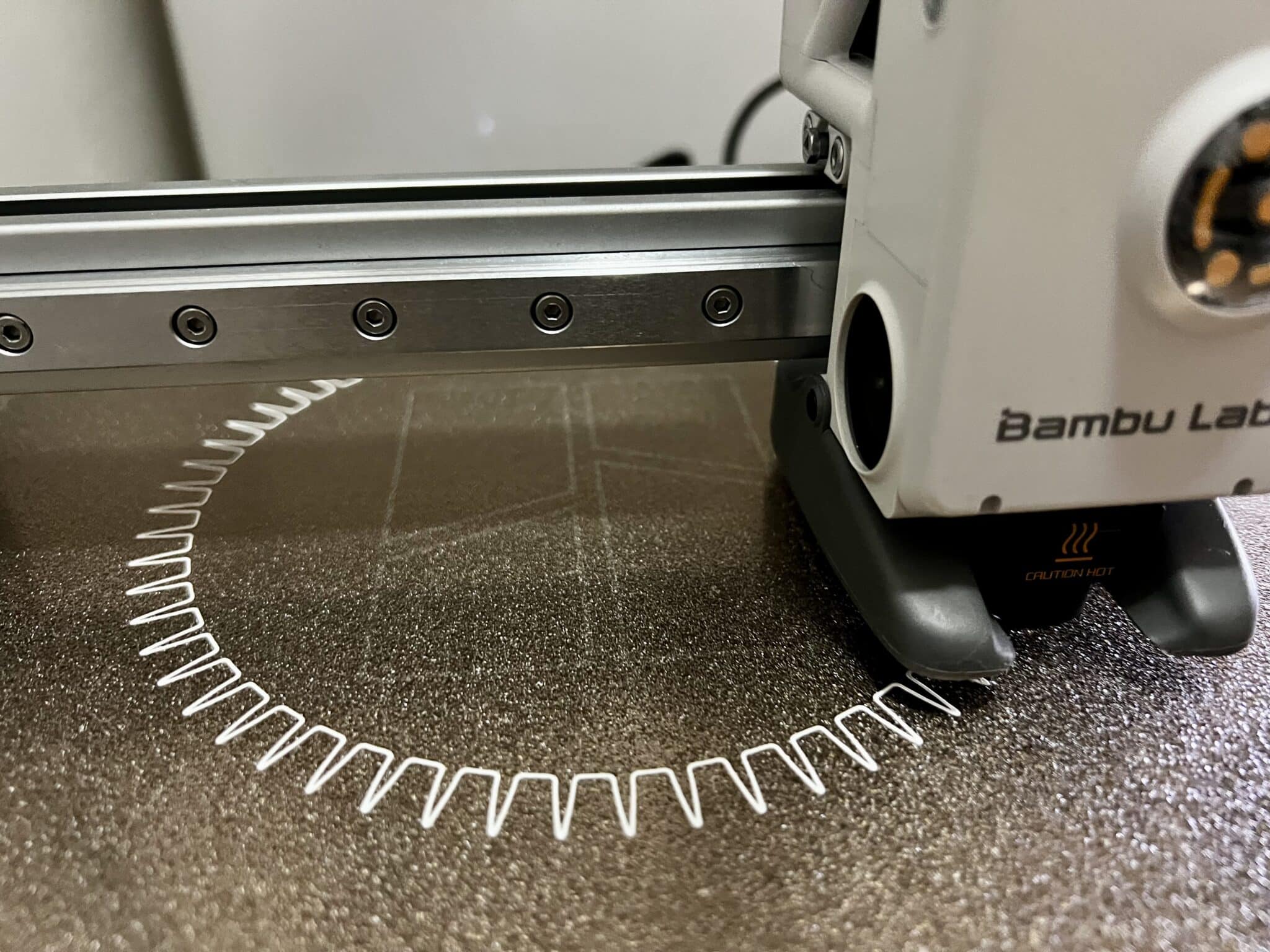

Die Verbindung mit der Bambu-App gestaltet sich ähnlich mühelos: App herunterladen, QR-Code vom Bildschirm scannen, fertig. Was dann folgt, ist fast schon hypnotisierend: Der A1 beginnt seine erste Selbstfindung. Etwa 30 Minuten lang vermisst er seine Achsen, analysiert Schwingungen und kalibriert dabei jeden einzelnen Motor. Der kleine Tisch, auf dem er steht, gerät dabei ebenfalls ins Schwanken.

Während des ersten Drucks überträgt sich die Bewegung spürbar auf den Tisch – vergleichbar mit einer kleinen laufenden Waschmaschine im Schleudergang. Umso überraschender ist die Präzision der Druckergebnisse. Der erste Testdruck allerdings, natürlich ein Benchy (das klassische Testschiff der 3D-Druck-Community), steht nach nur 14 Minuten fertig auf der gut kalibrierten Druckplatte. Weder Elefantenfüße, wo die erste Schicht breiter ist als die darüberliegenden, noch Stringing-Probleme – also Fädenziehen – sind zu sehen.

Vor jedem weiteren Druck durchläuft der Drucker eine verkürzte Kalibrierungsroutine. Selbst die Motorgeräusche sollen währenddessen analysiert und durch spezielle Algorithmen während des Drucks kompensiert werden. Die Geräuschentwicklung liegt dabei bei 48 dB, so der Hersteller.

Das Ökosystem: Der wahre Game-Changer

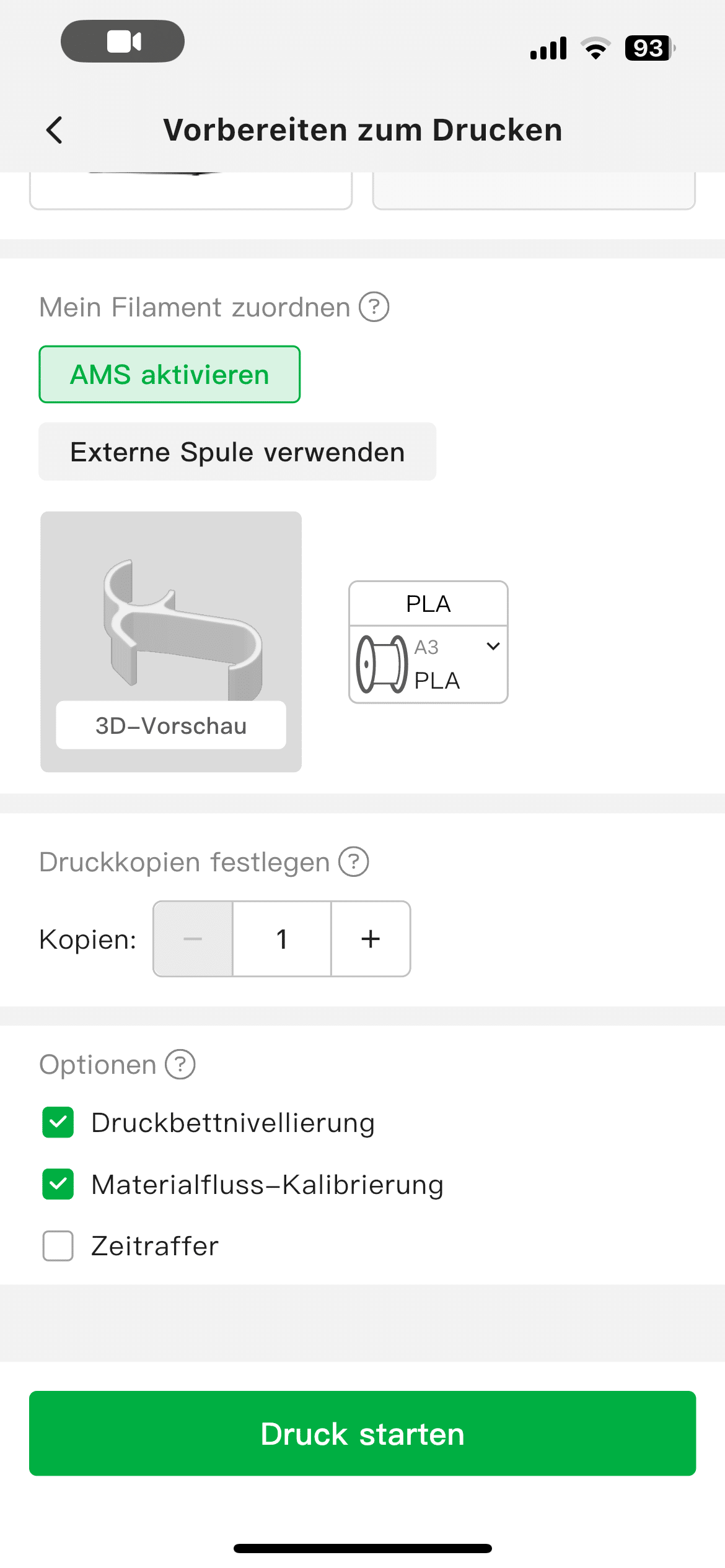

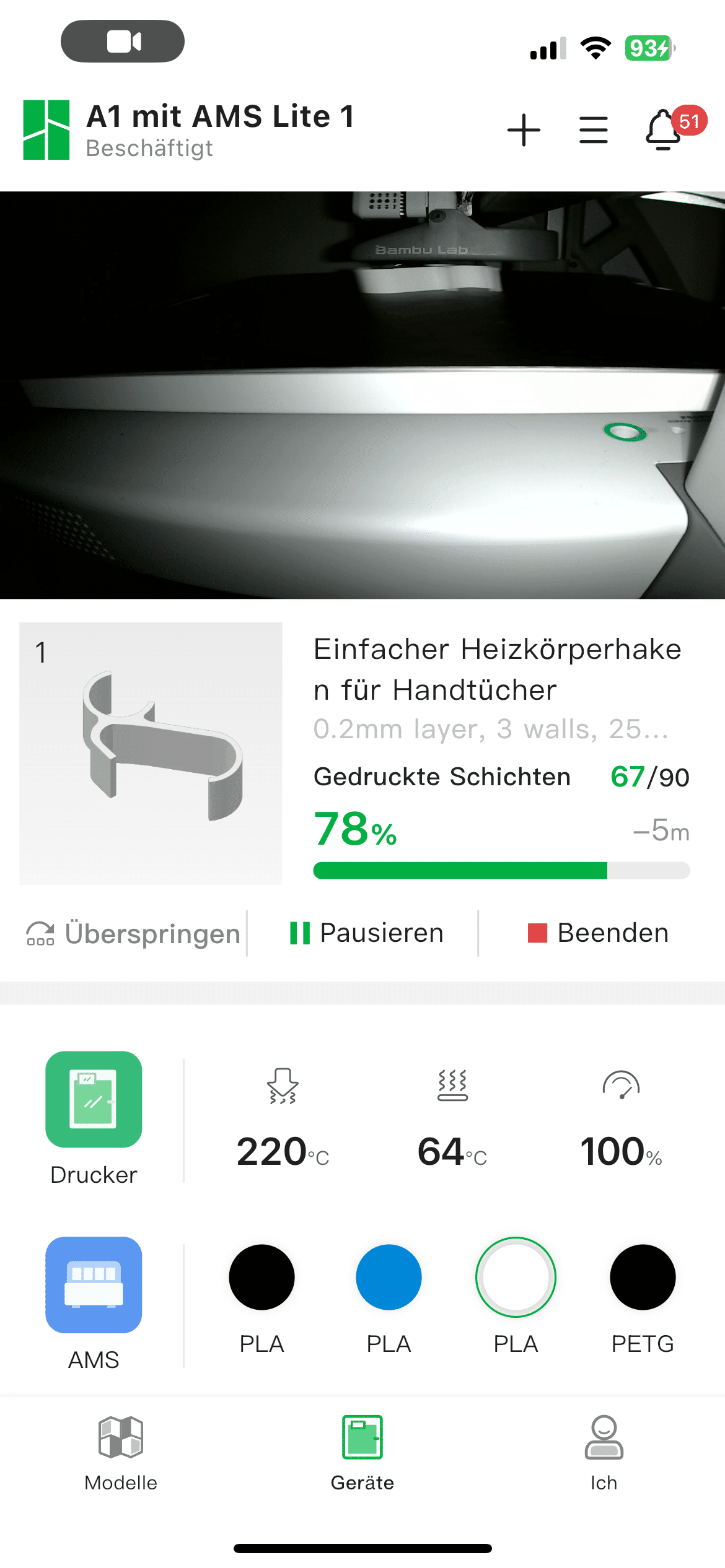

Doch die eigentliche Innovation liegt im durchdachten Ökosystem. Die Bambu-App verwandelt das 3D-Drucken in ein fast schon spielerisches Erlebnis: Druckmodell in der Bambu Lab eigenen Makerworld-Datenbank aussuchen, zwei Klicks, und der Drucker startet. Eine integrierte 1080p-Kamera zeigt in Echtzeit den Fortschritt. Zudem hilft ein cleveres Bewertungssystem der Community, die besten Drucke zu finden und Rückmeldungen an die Modell-Ersteller zu geben.

Die Software-Integration erinnert tatsächlich an Apple: Verwendet man Filamente von Bambu Lab, erkennt der Drucker zum Beispiel dank RFID-Tags automatisch Material und Farbe. Aber anders als beim iPhone-Konzern bleibt das System dennoch weitestgehend offen. Denn auch „fremde“ Filamente aus PLA und PETG funktionieren problemlos. In meinen ersten Tests liefen günstige PLA-Filamente mit dem eingestellten „Generic Profile“ ohne jegliche Probleme.

Bambu Lab A1 Test: Die besten Drucke

Die wahre Stärke des A1 zeigt sich darin, dass Drucke aus dem Ökosystem in hoher Qualität entstehen. Man kann sich darauf verlassen, ohne Anpassungen bei den Druckeinstellungen vornehmen zu müssen.

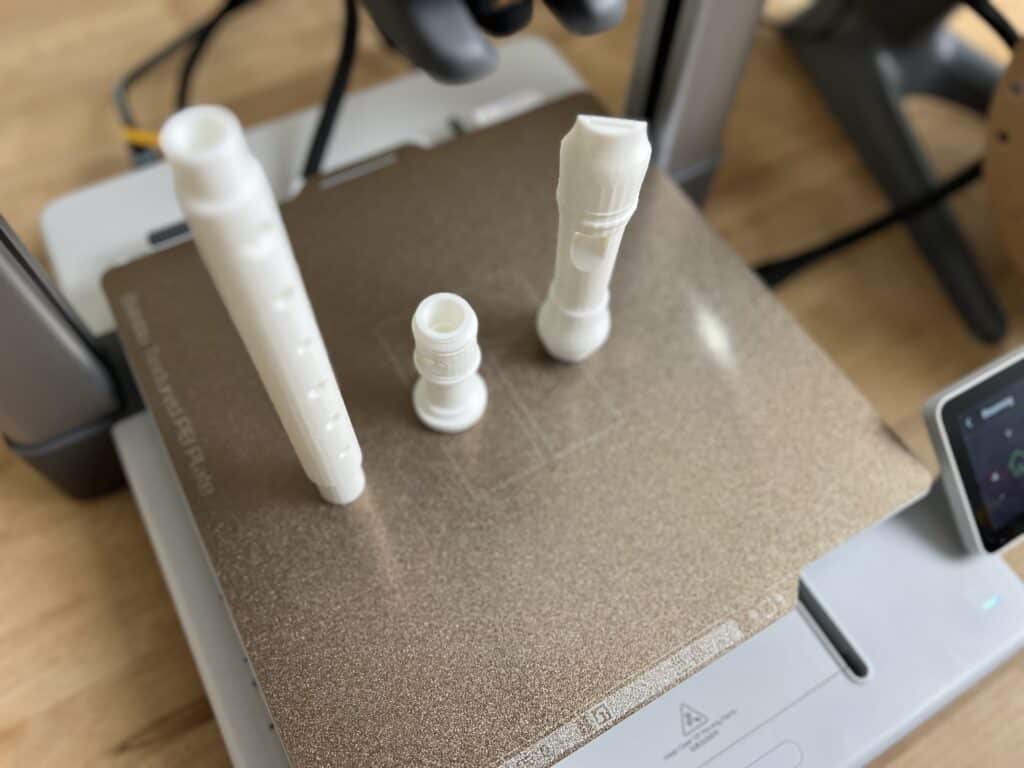

Beeindruckende Präzisionsdrucke

Eine dreiteilige Blockflöte demonstriert die präzise Passgenauigkeit – sie klingt zwar nicht ganz so gut wie ihr hölzernes Pendant, aber die Tatsache, dass ich darauf überhaupt ein Lied spielen kann, beeindruckt mich. Ein Kugellager, das in einem Stück gedruckt wird und bei dem sich alle Teile sofort frei bewegen, unterstreicht die Präzision des Bambu Lab A1.

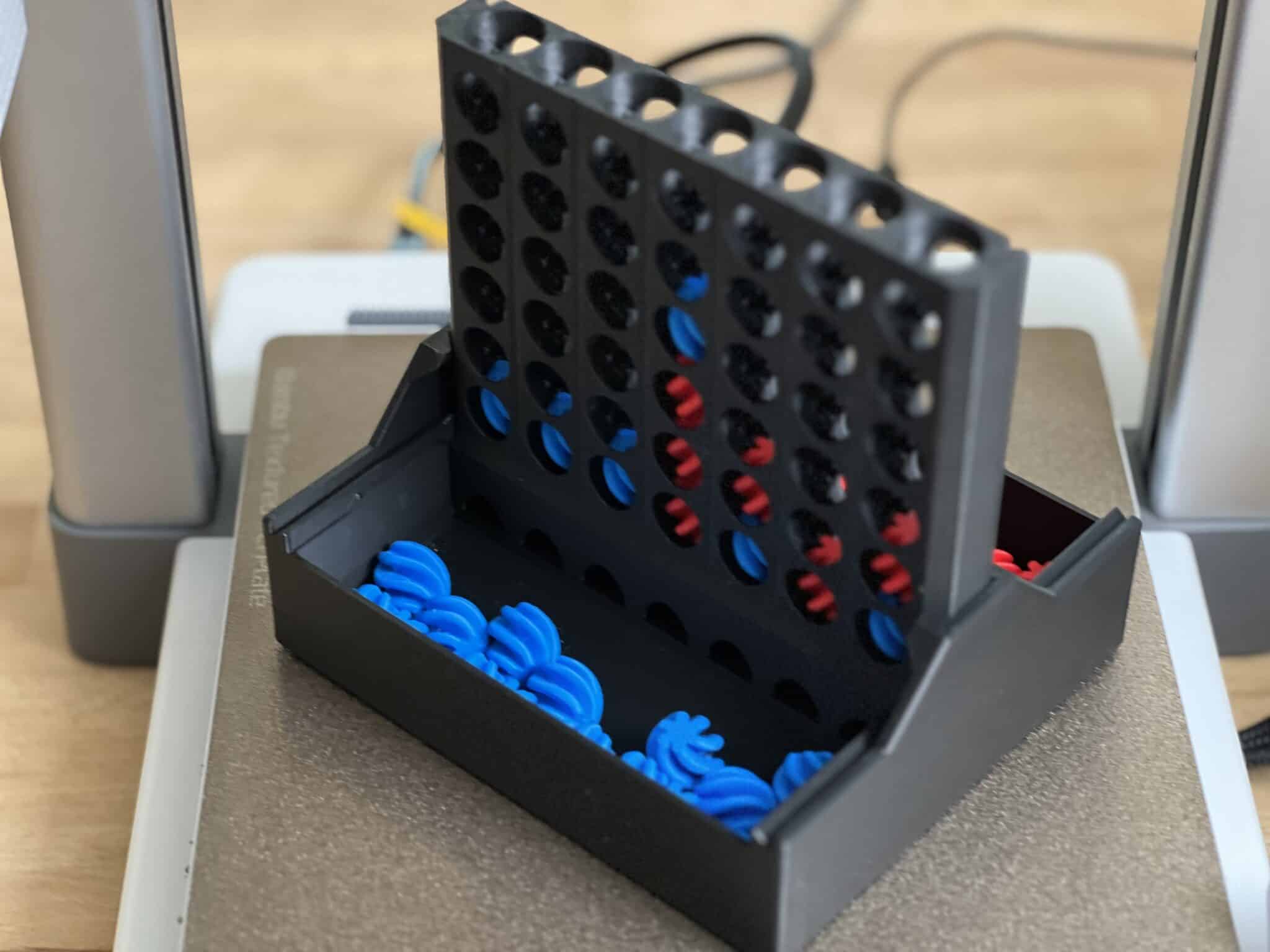

Für die Weihnachtspost entstehen dann noch filigrane Schneeflocken zum Zusammenstecken, während meine Tochter sich einen roten Porsche wünscht. Letzterer benötigt zwar etwas Nacharbeit, aber das Grundmodell kam bereits beeindruckend detailliert aus dem Drucker. Der bisher komplexeste Druck: Ein Vier-Gewinnt Spiel mit automatischer Sortierung der spiralförmigen Spielsteine nach Spielende. Dieses Druck-Projekt hat die Zuverlässigkeit und Genauigkeit des Druckers tatsächlich auf die Probe gestellt. Insgesamt 26 Stunden Druckzeit waren dafür erforderlich.

Sinnvolle Drucke für den Haushalt

Neben spielerischen Projekten bewährt sich der A1 auch bei Objekten für den Haushalt. Eine Klammer mit verschraubbarem Verschluss für offene Kaffeebohnentüten löst ein echtes Problem, während das gedruckte Organizer-System „Multi Board“ etwas Ordnung in das Chaos im Zimmer meines Sohnes bringt.

Weitere praktische Dinge, die bisher entstanden sind: Eine weiße Vase für Legoblumen, die meine Tochter zum Geburtstag bekommen hat. Verbindungsstücke, die zwei Ikea-Schränke miteinander verbinden und mir den Gang zum Baumarkt erspart haben. Mit einem schicken Ständer ist außerdem nun auch die Klarinette meines Sohnes aufgeräumt.

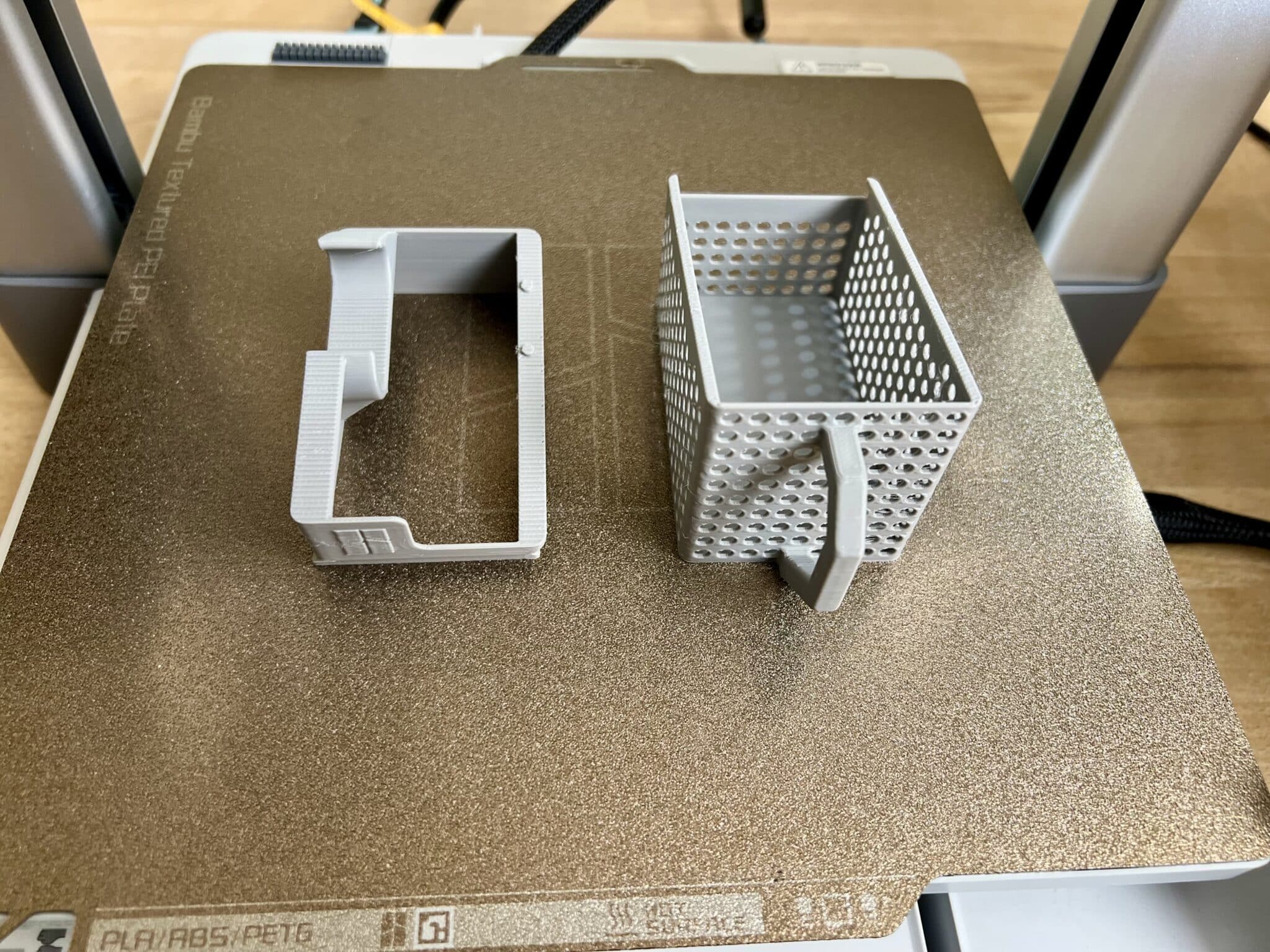

Der Drucker druckt sich selbst besser

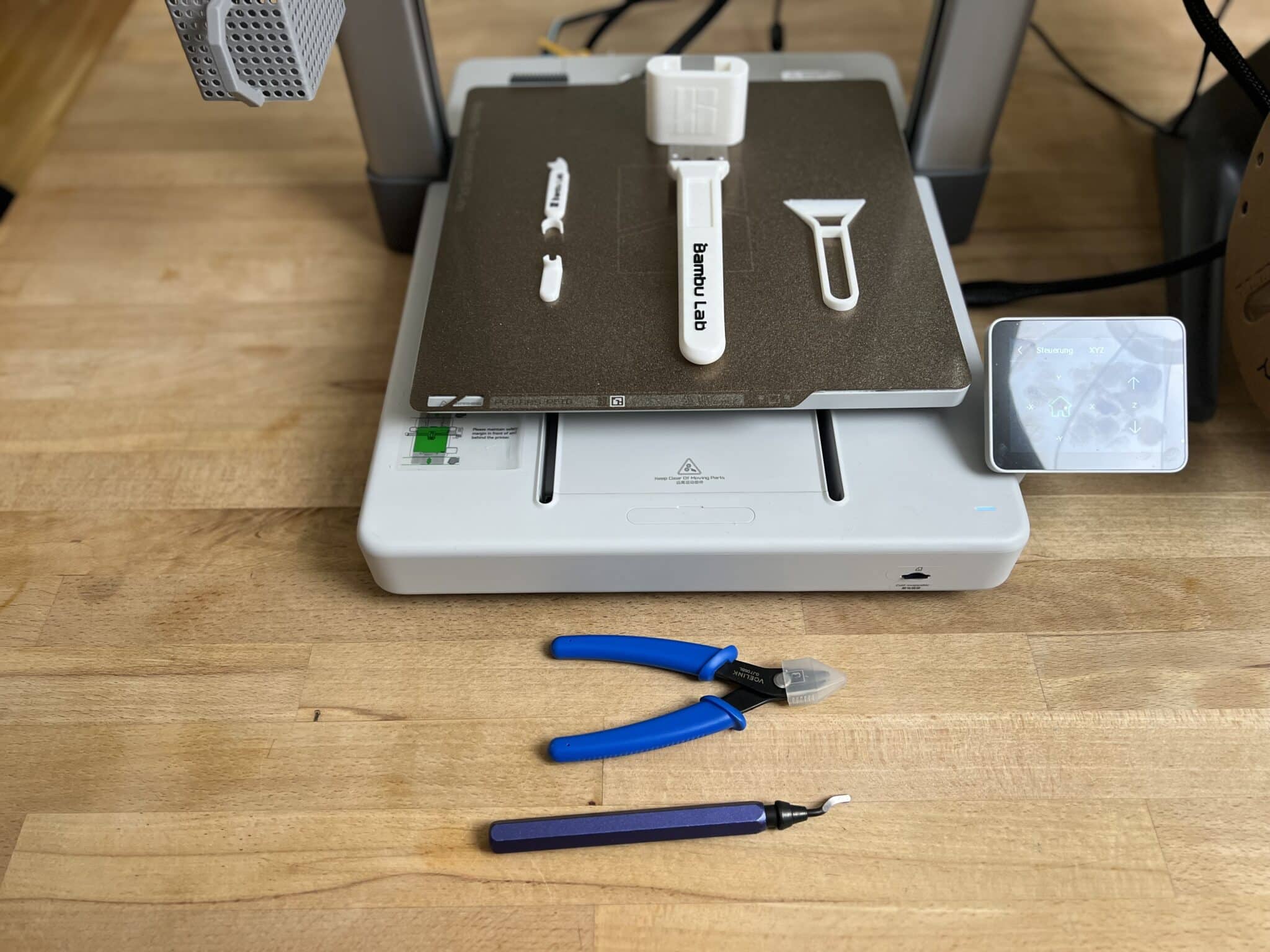

Ironischerweise sind einige der sinnvollsten Drucke Verbesserungen für den Drucker selbst. Ein „Kotbehälter“ (ja, der Name hat sich in der Community durchgesetzt) fängt Filamentreste auf, die zum Beispiel beim Materialwechsel entstehen. Eine selbstgedruckte Zubehörbox organisiert das mitgelieferte Werkzeug und bietet Platz für verschiedene Ersatzextruder. Zudem sind zwei Schaber zum Lösen der Drucke vom Bett entstanden.

Übrigens empfehle ich, nur wenige andere Werkzeuge dazuzukaufen. Lediglich ein Handentgrater zum Glätten von unsauberen Stellen und eine Drahtzange, um Stützstrukturen zu entfernen, sind sinnvolle Anschaffungen. Außerdem empfiehlt sich noch eine Sprühflasche mit Isopropanol, um das Druckbett zu reinigen. Alles Weitere ließ sich bisher drucken.

So auch die Lösung, um den eingangs erwähnten Platzbedarf zu reduzieren und den AMS lite auf dem Drucker anzubringen. Dafür existiert in der Makerworld-Datenbank eine passende Datei, mit der eine komplette Befestigung an der horizontalen Metallstange zu drucken ist.

Außerdem enthält die Datei noch Stützen, die hinten am Drucker befestigt werden, um den Stand zu stabilisieren. Bei mir waren übrigens alle notwendigen Schrauben dafür im Lieferumfang des Druckers enthalten. Die Montage ist einfach und in etwa 20 Minuten erledigt.

AMS Lite: Sinnvolle Anschaffung oder nicht?

Einige stellen sich vielleicht die Frage, ob sie überhaupt ein AMS benötigen. Immerhin werden dafür über 200 Euro fällig. Die Entscheidung für oder gegen das AMS Lite hängt dabei stark vom eigenen Nutzungsprofil ab. Wer hauptsächlich einfarbige Objekte druckt und selten das Filament wechselt, kann getrost zur günstigeren Basisversion greifen. Der manuelle Filamentwechsel funktioniert auch beim A1 problemlos.

Das AMS Lite entfaltet seinen Wert primär in zwei Szenarien: Zum einen für Nutzer, die häufig zwischen verschiedenen Materialien oder Farben wechseln müssen. Der automatische Filamentwechsel spart hier vor allem Zeit. Gerade, wenn der Drucker im Keller oder einem generell nicht gut erreichbaren Raum steht. Manches Mal hatte ich mich erst in der U-Bahn entschieden, welche Farbe das Spielzeug für den Kindergeburtstag haben sollte und dann per App den Auftrag erteilt. Zum anderen ist es unverzichtbar für alle, die mehrfarbige Objekte drucken möchten. Mit bis zu vier verschiedenen Filamenten gleichzeitig entstehen beeindruckende mehrfarbige Drucke ohne manuelles Eingreifen.

Ein Manko zeigt sich aber im Vergleich zur günstigeren Anycubic Kobra 3 Combo: Dem AMS Lite fehlt eine Einhausung zum Schutz vor Feuchtigkeit, ganz zu Schweigen von einer Heizung als Trocknungsmöglichkeit. Das könnte besonders bei eher feuchtigkeitsempfindlichen Filamenten wie PETG relevant sein. So muss man bei Bedarf entweder über die Anschaffung eines zusätzlichen, externen Filamenttrockners nachdenken oder ein Gehäuse selbst drucken.

Die versteckte Komplexität: Mehr als nur „Plug & Play“

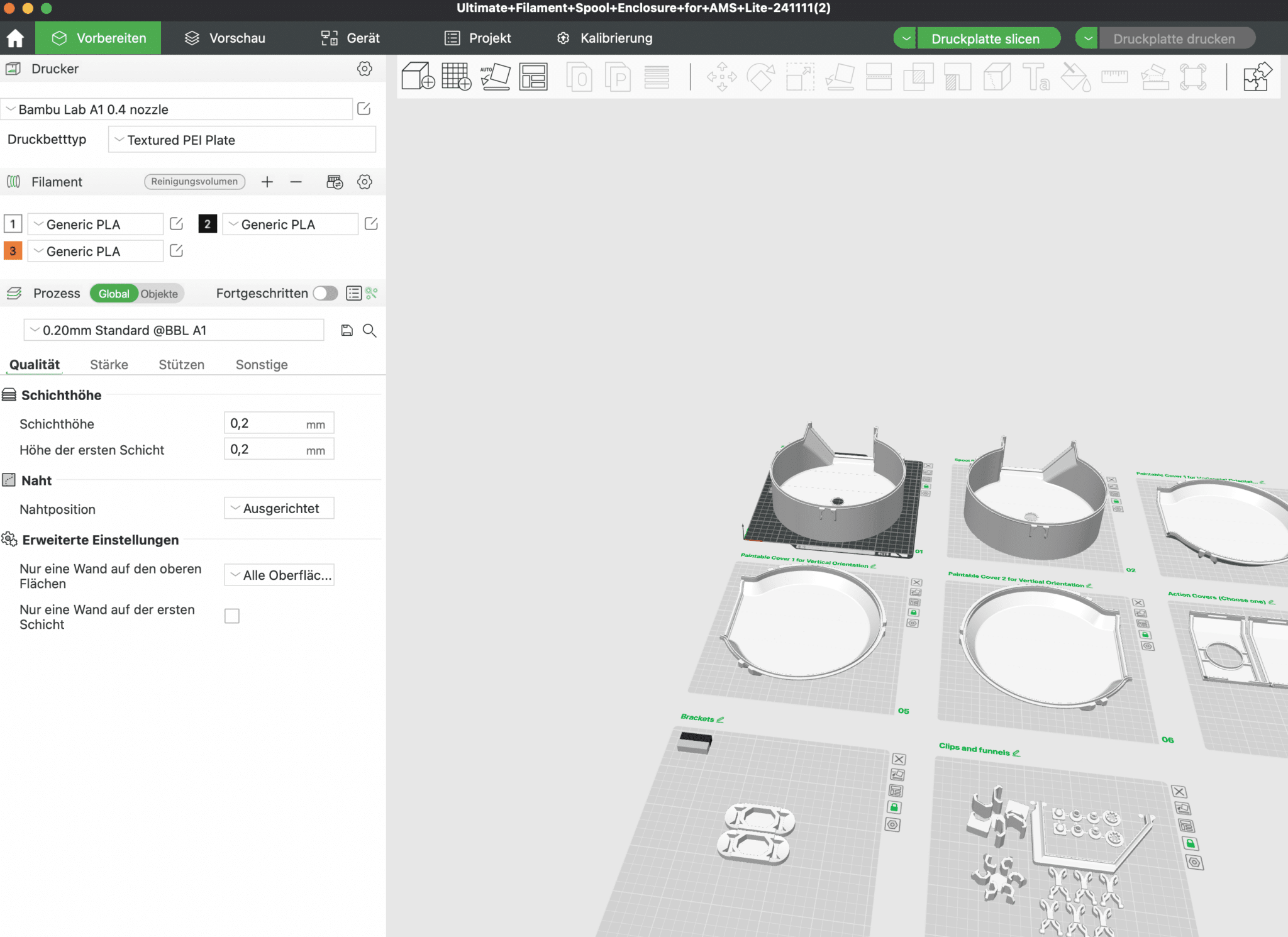

Bisher war bei mir eher die perfekt polierte Oberfläche des Bambu Lab-Ökosystems zu spüren, die alles möglichst einfach für Nutzer machen will. Aber mit dem Bambu Studio-Slicer für Windows und Mac steht ein weitaus mächtigeres Werkzeug zur Verfügung.

Die Software kann deutlich mehr als nur die fertigen Modelle aus der Makerworld zu drucken. Sie verarbeitet problemlos 3D-Dateien von allen gängigen Plattformen wie Thingiverse oder Printables. Egal ob selbst konstruiert oder heruntergeladen – die üblichen Formate wie STL oder OBJ werden zuverlässig in druckbare Befehle umgewandelt.

In den erweiterten Einstellungen verbirgt sich weiteres Potenzial. Hier lässt sich beispielsweise die Druckgeschwindigkeit für verschiedene Bereiche eines Objekts individuell festlegen. Ein praktisches Beispiel: Bei einer Figur können die sichtbaren Außenflächen langsam und präzise gedruckt werden, während es im unsichtbaren Inneren schneller vorangeht. Auch Schichthöhe, Stützstrukturen etc. sind variabel einstellbar.

Besonders praktisch sind die sogenannten Modifizierer. Mit ihnen lassen sich bestimmte Bereiche eines Drucks gezielt anpassen. Bei einem Handyhalter könnte man zum Beispiel nur die Stelle verstärken, die das meiste Gewicht tragen muss. Oder man gibt einer Halterung genau dort mehr Stabilität, wo später Schrauben eingedreht werden.

Auch bei der Materialwahl zeigt sich die Flexibilität: Neben den voreingestellten Profilen für Bambu-Filamente lassen sich eigene Materialeinstellungen erstellen und speichern. Wenn man beispielsweise ein PLA eines anderen Herstellers verwendet, das etwas andere Eigenschaften hat, kann man Druckgeschwindigkeit und Temperatur individuell anpassen, bis das Ergebnis gut ist. Diese optimierten Einstellungen lassen sich dann als eigenes Profil speichern und sind beim nächsten Mal sofort wieder verfügbar.

Für Mehrfarbendrucke bietet die Software verschiedene Werkzeuge zur Farbzuweisung. Mit dem „Color Painting“ Tool kann man wie mit einem digitalen Pinsel direkt auf dem 3D-Modell die Bereiche markieren, die eine bestimmte Farbe erhalten sollen. Bei einem Schriftzug lassen sich so zum Beispiel die Buchstaben in einer anderen Farbe drucken als der Hintergrund.

Druckqualität und Geschwindigkeit

Bisher hatte ich an der Druckqualität des A1 kaum etwas auszusetzen. Vom ersten gedruckten Schiffchen bis zu Geburtstagsgeschenken oder einer Blumenvase, bei denen die Form mindestens genauso wichtig ist wie die Funktionen, war ich zufrieden. Das bezieht sich bisher auf Projekte mit PLA- und PETG-Druck. Dabei gab es lediglich zwei Fehldrucke. Beim ersten Problem war die Haftung eines Spielsteins auf dem Hotbed nicht hoch genug.

Beim zweiten Fehldruck brach der Druck eines Tresors mit original Bambu-Lab Filament nach etwa vier Stunden ab. Etwas stimme mit dem Hotend nicht, so die Fehlermeldung. Einige Tutorials später wusste ich, dass es nicht am Druckkopf, sondern an der AMS-Zuführung lag. Leider konnte der Druck nicht fortgeführt werden und ich musste 200 Gramm Filament als Lehrgeld zahlen.

Stromverbrauch und Druckkosten

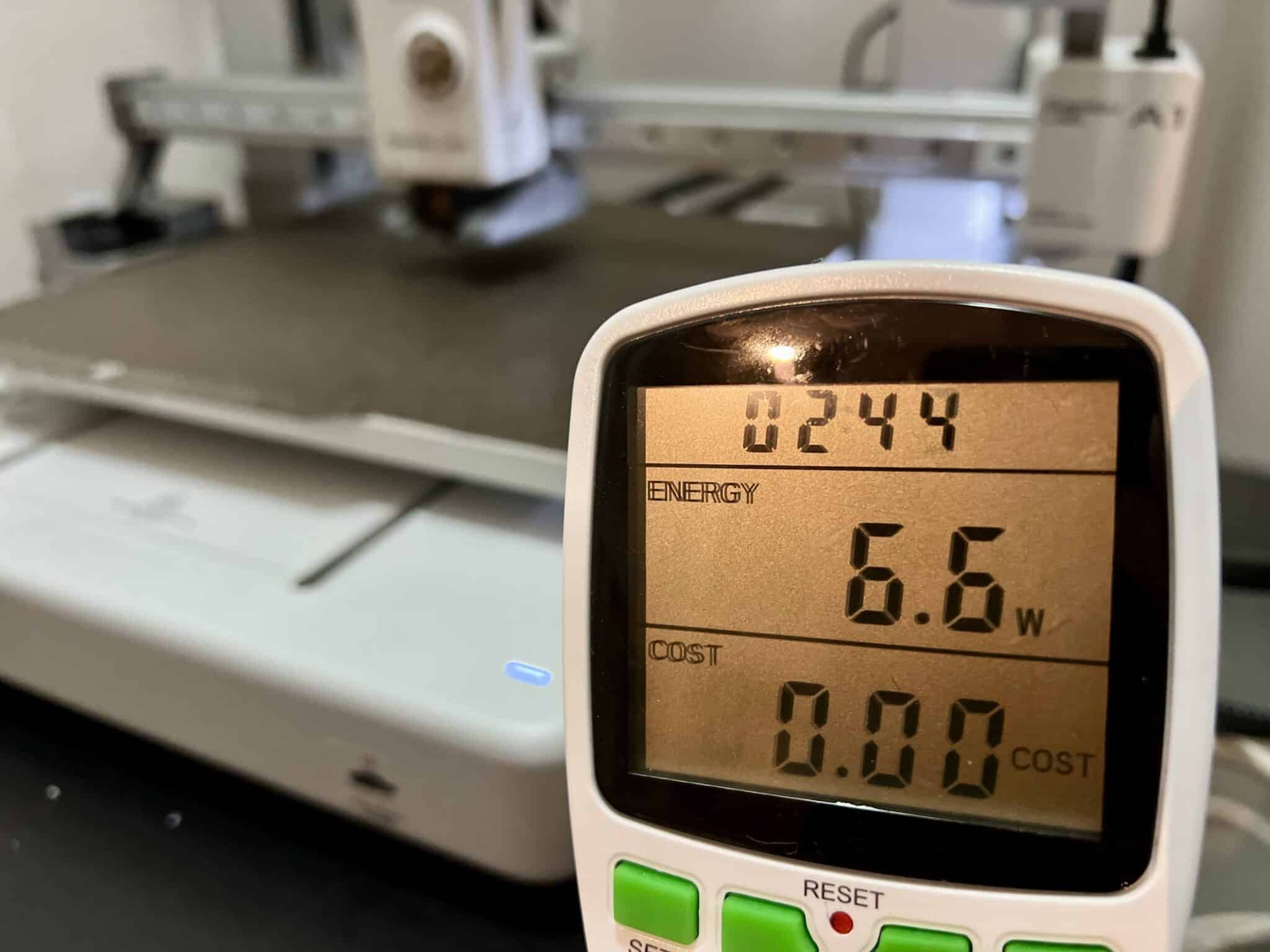

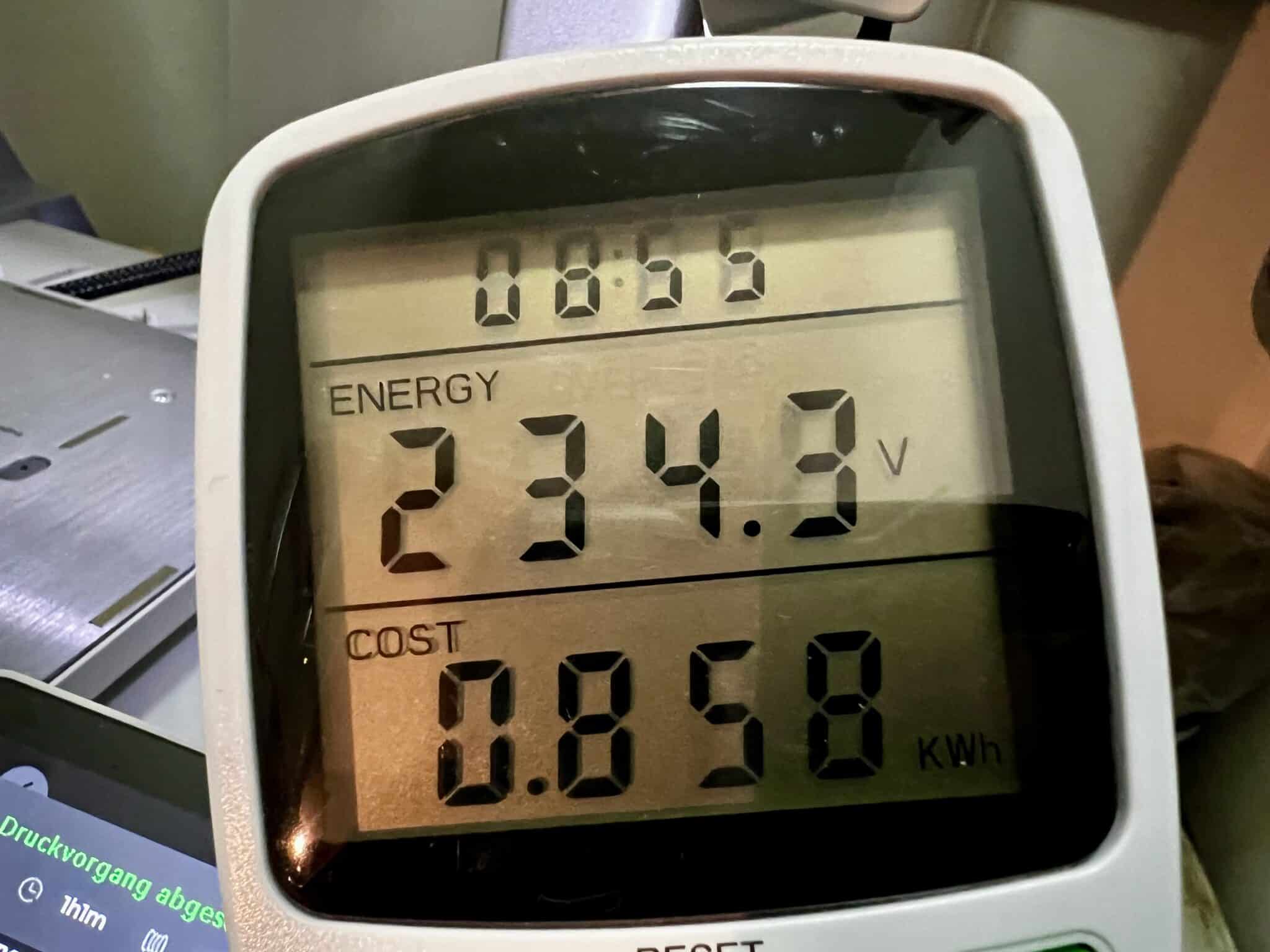

Seitdem in meinem Umfeld bekannt ist, dass ich einen 3D-Drucker besitze, bekomme ich erstaunlich oft zwei Fragen gestellt: Wie viel Strom verbraucht er und ist Drucken mit dem A1 billiger als den Gegenstand zu kaufen? Was den Stromverbrauch angeht, so liegt meine Messung bei etwa 7 Watt im StandBy-Modus. Beim Drucken schwankt der Verbrauch stark zwischen etwa 20 bis 250 Watt.

Ein Beispiel: Eine Aufbewahrungsbox für einen Lötkolben mit drei Platten und einem automatischen Filamentwechsel dauert insgesamt 8,6 Stunden. Der Energieverbrauch für das Projekt beträgt gemessene 858 Wh, was ziemlich genau 100 Watt durchschnittlicher Stromverbrauch bedeutet. Bei einem Preis von 35 Cent pro KWh sind etwa 30 Cent Stromkosten entstanden. Der Lötkolben-Behälter hat rund 220 Gramm Filament beim Druck verbraucht. Die Kosten für Marken-Filament liegen bei etwa 20 Euro pro Kilo. Der reine Materialpreis beträgt demnach 4,40 Euro bzw. der Gesamtpreis 4,70 Euro für die Lötkolbenaufbewahrung. Wahrscheinlich gibt es im Handel günstigere Boxen, aber selten so individuelle.

Die kleinen Einschränkungen

Bei allen Vorteilen des 3D-Druckers gibt es einige Punkte, die man beim A1 beachten sollte. Die Geräuschkulisse ist trotz Motorgeräuschunterdrückung für manche Nutzer ein Thema. Zwar ist der Drucker nicht wirklich laut, aber das gleichmäßige Surren könnte in der Nähe des Schlafzimmers für geräuschempfindliche Menschen störend sein. Ein Platz im Hobbyraum oder Heizungskeller ist daher empfehlenswert.

Die eingebaute LED-Beleuchtung ist eher schwach ausgefallen. Im Hellen wird sie nicht gebraucht und im Dunkeln reicht sie kaum aus, um den Druckfortschritt vernünftig zu erkennen. Auch die verbaute Kamera liefert zwar Full-HD-Auflösung, aber die Bildrate ist niedrig und der extreme Fischaugen-Effekt macht die Überwachung manchmal schwierig.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft den Materialverbrauch beim Mehrfarbendruck. Das AMS Lite produziert Ausschuss beim Filamentwechsel. Einige Nutzer thematisieren die hohe Menge bei manchen komplizierteren 3D-Objekten. Bei den bisher von mir gedruckten Modellen hatte ich allerdings nie das Gefühl, dass es ungerechtfertigt viel ist.

Für Einsteiger ist der Bambu Lab A1 ein sehr benutzerfreundlicher Drucker. Erfahrene Bastler könnten jedoch die fehlende Offenheit des Systems kritisch sehen. Anders als bei vielen anderen 3D-Druckern, bei denen man nach Belieben Teile austauschen oder verbessern kann, lässt der A1 kaum Spielraum für eigene Hardware-Modifikationen.

Auch bei der Software gibt es Einschränkungen: Bambu Lab setzt stark auf die eigene Druckvorbereitungs-Software (Slicer) „Bambu Studio“. Die Verwendung beliebter alternativer Programme wurde durch ein kürzliches Update erschwert, da Druckdateien nun eine spezielle Cloud-Freigabe benötigen. Nach Kritik aus der Community hat Bambu Lab zwar einen zusätzlichen „Entwicklermodus“ eingeführt, der mehr Freiheiten bietet – dennoch bleibt der Drucker deutlich geschlossener als viele Konkurrenzmodelle. Für die meisten Anwender, die einfach zuverlässig drucken möchten, sind diese Einschränkungen allerdings kaum relevant. Sie profitieren im Gegenteil von der durchdachten Integration von Hardware und Software.

Fazit: Die brillante Langeweile

Der Bambu Lab A1 ist vielleicht der langweiligste, günstigste 3D-Drucker der Welt – zumindest für alle, die einfach nur fertige Modelle drucken wollen. Zwei Klicks in der Smartphone-App und schon startet der Druck. Die hohe Druckgeschwindigkeit setzt dabei Maßstäbe in dieser Preisklasse und die Druckergebnisse sind durchweg überzeugend.

Wer tiefer einsteigen will, findet in Bambu Studio für Windows und Mac ein mächtiges Werkzeug für Optimierungen und Experimente. Die Software bietet fortgeschrittenen Nutzern alle Freiheiten, von der präzisen Kontrolle einzelner Druckbereiche bis hin zur Entwicklung eigener Materialprofile. Für Bastler bietet der Drucker im Gegensatz zu Modellen anderer Hersteller wenig Möglichkeiten für Modifikation und den Einsatz von Drittslicern. Ich wünschte mir noch eine stärkere LED-Beleuchtung und eine besser auflösende Kamera zur Überwachung des Druckbetts. Für das Preis-Leistungsverhältnis ist das aber voll okay.

Der A1 demokratisiert den 3D-Druck, indem er Einsteigern den perfekten Start ermöglicht und Fortgeschrittenen gleichzeitig alle Werkzeuge für komplexe Projekte an die Hand gibt. Das Gesamtpaket inklusive der Multicolor-Option ist in dieser Preisklasse sehr attraktiv. Vielleicht ist es genau das, was der 3D-Druck jetzt braucht, um noch mehr Menschen zu überzeugen: Weniger Drama, mehr gute Resultate out of the box. Das ist nicht langweilig – das ist brillant.

Kaufoptionen und Alternativen

Der Bambu Lab A1 ist als Basisversion für 339 € oder als Combo mit AMS Lite für 499 € direkt im Bambu Lab Onlinestore erhältlich.

Wer weniger Platz oder Budget hat, findet im Bambu Lab A1 Mini mit 180 x 180 x 180 mm Bauvolumen eine kompaktere Alternative, die ebenfalls mit dem AMS Lite funktioniert. Mit leicht größerem Druckvolumen (250 x 250 x 260 mm) und beheizbarem 4-Farb-System positioniert sich die Anycubic Kobra 3 Combo ab 379 € als günstiger Mitbewerber.