Wärmepumpe – ein Wort, das für die einen für Zukunft steht, für andere bedeutet es den Untergang. Spätestens seit Robert Habecks Kommunikationsfauxpas beim Heizungsgesetz (GEG) polarisiert das Thema wie kaum ein anderes. In diesem Ratgeber räumen wir mit Mythen auf und beleuchten das System realitätsnah vor allem in Hinsicht auf Altbauten, deren Besitzer die Umstellung vor besondere Herausforderungen stellen kann.

Wärmepumpe im Altbau: Ist es wirklich ein Schreckgespenst?

Viele Eigentümer suchen nach Antworten auf diese zugegeben etwas komplexe Frage. Auf der Suche, auf der sich auch der Autor dieser Zeilen befand, sind oft nur klassische schwarz-weiß-Argumente zu finden. Leider ist das auch bei einigen Experten der Fall, die sich gerne mal in eine bestimmte Richtung äußern, ohne das Große und Ganze zu betrachten und vergessen, gegebenenfalls den Raum dazwischen zu beleuchten. Denn wie so oft im Leben kommt es darauf an.

Wohnsituation, Gebäudestruktur, Modernisierungsgrad, Kontostand und Erwartungen sind so unheimlich verschieden, dass es niemals in ein grausiges und undifferenziertes Video wie diese 10-minütige Wärmepumpen-Warnung passen kann. Genauso wenig aussagekräftig sind Tipps und Ratschläge in acht Sätzen von irgendwelchen Klatsch- und Unterhaltungsblättern, deren Autoren sonst Tipps zum Intervallfasten geben. So einfach ist es dann doch nicht.

In diesem Ratgeber wollen wir daher all jene Menschen unterstützen, die vielleicht vom Heizungsbauer ihres Vertrauens verunsichert wurden. Oder ganz generell wissen und abschätzen wollen, ob eine Wärmepumpe für ihr Haus infrage kommt und wenn ja, wie und mit welchem Aufwand das möglich ist. Denn eigentlich bedarf es nur etwas Eigeninitiative.

Luft-Wasserwärmepumpe im Altbau: eine reale Ausgangssituation

Die Tipps in diesem Wärmepumpen-Ratgeber stammen aus monatelanger Recherche und einem realen Praxisbeispiel. Denn ich bin einer, der in einem dieser steinalten und ungedämmten Häuser lebt. Zusammen mit Partnerin und Hund bewohne ich einen 145 qm großen Altbau im Stil einer Doppelhaushälfte mit 45er-Ziegelmauerwerk. Und nein, nicht ein „Altbau“ von 1970, wo vielleicht im Erdgeschoss sogar eine FBH (Fußbodenheizung) installiert ist, sondern in einem richtig alten Haus von 1890.

Holzdecken, ein immenser Wärmebedarf durch ungedämmte Außenwände sind nur zwei der Gespenster, mit denen man hierbei zu tun hat. Seit dem Einzug vor 4 Jahren wurde das Haus mit viel Eigenleistung sukzessive saniert. Allerdings war die Gaswelt zu dieser Zeit noch in Ordnung, was sich in diesem etwas sarkastischen Zusammenhang selbstverständlich lediglich auf den Energiepreis bezieht. Ganz zu schweigen vom Vorstoß durch das GEG (Gebäudeenergiegesetz), das Besitzer solcher Häuser sich in Zukunft wahrscheinlich warm anziehen müssen.

Im Zuge der Sanierung wurde die komplette Wärmeverteilung im Haus neu gemacht und Rohre sowie Heizkörper erneuert. Unsere alte Gasheizung aus dem Jahr 2000 blieb uns allerdings zunächst erhalten. Außerdem haben wir das Dach und die Zwischendecken mit Glaswolle gedämmt. Nicht sustainable, aber im Baumarkt um die Ecke verfügbar.

Die Ausgangslage orientiert sich also an diesen Eckdaten: Altbau von 1890, ungedämmt, Heizung via Heizkörper und Doppelglas-Fenster von 1980. Und nein, jetzt kommt nicht der Moment, an dem ich von der teuren Wandheizung im Bad erzähle und eigentlich alles gar nicht so wild ist, sondern wie wir das Haus trotz aller Widrigkeiten auf Heizung via Wärmepumpe umgestellt haben.

Wärmepumpe im Altbau: So geht’s

Um beurteilen zu können, ob das jeweilige Haus auch für die Erwärmung mit einer umweltfreundlichen Technik geeignet ist, sollten jeder einige simple Vorkehrungen treffen. Denn leider ist es manchmal schwierig, sich auf Aussagen von Bekannten, dem Heizungsbauer, Klimatechniker oder Energieberater zu verlassen.

Tipp 1 – Gebäude und Heizung kennenlernen

Voraussetzung für einen potenziellen Umstieg ist, sich etwas mit Gebäude und Heizungsanlage vertraut zu machen und vor allem herauszufinden, wie das Ganze funktioniert. Wenn Begriffe wie Vorlauf, Rücklauf und Heizkurve bekannt sind, ist das eine gute Basis. Insbesondere die Heizkurve – das ist nämlich die Vorgabe, wie hoch die Vorlauftemperatur der Heizung in Abhängigkeit der Außentemperatur sein muss, um die Räume ausreichend zu heizen – ist dabei von entscheidender Bedeutung.

Grundsätzlich funktioniert eine Wärmepumpe dann am besten, wenn die Vorlauftemperatur möglichst niedrig ist. Doch für eine typische Wärmepumpe ist es kein Problem, Vorlauftemperaturen von bis zu 55 Grad zu erreichen und dabei sogar noch halbwegs effizient zu sein. Ganz moderne Geräte erreichen sogar noch deutlich höhere Vorlauftemperaturen, allerdings geht das zumeist zu Lasten der Effizienz.Ziel ist es also zu ermitteln, ob das Haus bei sehr niedrigen Außentemperaturen mit einer Vorlauftemperatur von unter 55 Grad noch ausreichend warm ist. Der Zustand „warm“ liegt hier allein in deinem Ermessen. Für mich sind 20 Grad Raumtemperatur warm, meine Großeltern frieren bei 24 Grad.

Wichtig: führe diesen Test mit voll aufgedrehten Thermostaten (Stufe 5) durch. Weshalb du das tun solltest, geht aus dem nächsten Tipp noch genauer hervor.

Setze dich dafür mit der Bedienungsanleitung deiner aktuellen Heizung auseinander und finde heraus, wie die Heizkurve eingestellt wird. Falls das Serviceheft schon vor 20 Jahren im Altpapier gelandet ist, findest du die Anleitung sicher online. Stelle die Heizkurve dann so ein, dass sie an den kältesten Tagen im Jahr (je nach Region liegt dieser Auslegungspunkt ungefähr zwischen -8 und -15 Grad) bei 55 Grad endet.

Falls deine Heizung raumgeführt funktioniert, also die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit der Raumtemperatur regelt, musst du manuell an der Heizung checken, welche Vorlauftemperatur gerade gefahren wird. Manchmal wird das über ein kleines Display angezeigt.

Überwachen kannst du das bei beiden Varianten auch mit einem Shelly Plus 1PM mit Plus Addon und Temperaturfühler. Den Temperaturfühler aus dem Set bindest du einfach mit etwas Kupferdraht (um die Leitfähigkeit zu erhöhen) um das Rohr für den Vorlauf direkt hinter der Heizung und schiebst etwas Dämmung darüber. Dann kannst du ganz sicher sein, denn die Werte werden über die Shelly-App aufgezeichnet und du musst den Ausgabewerten der möglicherweise veralteten Heizung nicht vertrauen. Für beide Tests ist es allerdings wichtig, den nächsten Tipp zu beachten.

Zusatzinfo: die Effizienz einer Wärmepumpe definiert sich über die JAZ (Jahres-Arbeitszahl), auch SCOP (seasonal coefficient of performance) genannt. Das beschreibt das Verhältnis aus der produzierten Wärmeenergie und der dafür aufgebrachten elektrischen Energie. Mit steigenden Vorlauftemperaturen und sinkenden Außentemperaturen nimmt dieses Verhältnis allerdings ab. Ziel ist es immer, mit der Anlage eine möglichst hohe Arbeitszahl zu erreichen. Sehr effiziente Anlagen mit entsprechendem Gebäudestandard und Flächenheizung können hier eine JAZ von 5 oder mehr erreichen, während schlecht dimensionierte Anlagen, die mit zu kleinen Heizkörpern arbeiten müssen, bei der Jahresarbeitszahl auch deutlich unter 3 liegen können.

Wie gut ein Wert ist, liegt auch hier im Auge des Betrachters. Eine einfache Rechnung: Wenn dein Preis pro kWh für Gas oder Öl bei 10 Cent liegt und der Strompreis pro kWh bei 30 Cent müsste die Wärmepumpe um einen Faktor von 3 effizienter sein (JAZ über 3 erreichen), um wirtschaftlich zu sein. Generelle Effizienzvorteile der Technik gegenüber Gas und Öl, sowie Energieeinsparungen durch veraltete Heizungspumpen oder Gebühren für den Schornsteinfeger sind hierbei natürlich noch nicht berücksichtigt. Generell verbessern die genannten Punkte die Bilanz allerdings zusätzlich.

Tipp 2 – Heizung vorab optimieren

Unabhängig davon, ob du wissen willst, ob das Haus für die Beheizung mittels Wärmepumpe geeignet ist, kannst und solltest du deine Heizungsanlage optimieren. Denn beim Heizkurven-Test kannst du auch direkt die Einstellungen überprüfen. In sehr vielen Häusern wurden die Heizungen nach dem Motto „viel hilft viel“ dimensioniert und auch eingestellt. Das bedeutet, dass die Heizkurve (und damit die Vorlauftemperatur, die durch deine Heizkörper fließt) meist ebenfalls viel zu hoch eingestellt ist, um in den Räumen eine angenehme Temperatur zu erreichen.

Falls deine Thermostate am Heizkörper oder der Zulauf der Fußbodenheizung stark abgedreht sind – also beispielsweise das Thermostat am Heizkörper auf Stufe 2 steht während du eine Raumtemperatur von 23 erreichst – ist das ein erster Hinweis darauf. Das Vorgehen wird hier anhand einer Zentralheizung mit Heizkörpern beschrieben, da der Einsatz einer Wärmepumpe in Häusern mit Fußboden- oder anderen Flächenheizungen in aller Regel völlig unkritisch und sinnvoll ist.

Um den Heizkurven-Vorlauftemperatur-Test aus Tipp 1 noch besser zu beurteilen, solltest du daher erst einmal alle Thermostate und Heizkörper im Haus auf Stufe 5 drehen. So stellst du sicher, dass jeder Heizkörper mit maximal möglichem Volumenstrom durchströmt wird. Dieser Durchfluss ist nach einem potenziellen Umbau nämlich wichtig, damit die Wärmepumpe zum einen eine möglichst hohe Laufzeit hat, und zum anderen, um sicherzustellen, dass du keine Energie verschwendest.

Erklärung: Ein Wärmeerzeuger, gleich welcher Art, benötigt eine gewisse Menge an Energie, um das Heizwasser aufzuheizen. Muss der Wärmeerzeuger das Wasser nur auf 30 Grad erhitzen, wird weniger Energie benötigt, als das Heizwasser auf 50 Grad zu erhitzen. Würde deine Heizung also das Heizungswasser auf 50 Grad erhitzen, was aber am Heizkörper für die erforderliche Raumtemperatur durch ein abgedrehtes Thermostatventil gar nicht gebraucht wird, verschenkst du Energie. Dadurch, dass du alle Thermostate auf 5 stellst, kannst du also herausfinden, wie viel Vorlauftemperatur du tatsächlich am Heizkörper brauchst, um den Raum zu erwärmen.

Widme dich daher der Feineinstellung deiner Heizkurve. Ist es in deinen Räumen mit dieser Einstellung dann zu warm, kannst du die Heizkurve (und damit auch die Vorlauftemperatur) an der Heizung absenken und somit Energie sparen. Das machst du so lange, bis der kälteste Raum gerade noch warm genug ist. Erst anschließend kannst du in den Räumen, in denen es immer noch zu warm ist, das Thermostat wieder leicht abdrehen, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.Die Einstellung solltest du jeweils an sehr kalten Tagen und auch an eher wärmeren Tagen überprüfen, da die Heizkurve an einem Punkt beginnt und an einem Punkt endet. Beide Punkte kannst du einstellen. Um die Heizkurve und deren Regelung noch besser zu verstehen, kannst du dir das Video der SHK-Info anschauen. Sehr plump, könnte man das als vereinfachten hydraulischen Abgleich bezeichnen, der beim Heizungsbauer einiges an Geld kostet. Gern geschehen!¹

Hinweis: Eine große Hilfe ist hierbei, die wichtigsten Räume mit Bluetooth Hygrometern auszustatten. Diese lassen sich leicht einrichten und per App am Smartphone überwachen. Somit kannst du sogar Temperaturverläufe nachvollziehen und damit Rückschlüsse auf das Verhalten der Heizung ziehen.

Tipp 3 – Optimierungsmaßnahmen treffen

Hast du herausgefunden, dass dein Haus noch warm ist bei der Einstellung der Heizkurve bis maximal 55 Grad bei der regionalen Normaußentemperatur (kältester Auslegungspunkt), ist es in aller Regel unkompliziert für den Einsatz einer Wärmepumpe geeignet. Ist dem nicht so, kannst du versuchen herauszufinden, wie du diesen Status dennoch erreichen kannst. Ist es beispielsweise nur in einem oder zwei Räumen bei der Einstellung zu kalt, lässt sich auch dieses Problem manchmal leicht beheben. Zwei Varianten kommen hierbei infrage:

Heizkörpertausch: Erreicht der Raum die gewünschte Raumtemperatur nicht, kannst du deine räumlichen Gegebenheiten für den Einsatz eines größeren Heizkörpers prüfen. Alte Heizkörper lassen sich meist recht unkompliziert durch neue, größere ersetzen. Hintergrund ist, dass du durch einen größeren Heizkörper mehr Heizleistung aus dem niedriger als sonst temperierten Heizwasser herausholst. Ein Heizkörper kann bei beschränktem Platzbedarf von Typ22 auf Typ33 auch in die Breite wachsen. Grundsätzlich lassen sich Heizkörper mit etwas Geschick und Verständnis auch mit geringem Investment selbst wechseln.

Prüfe dafür mit einem Heizkörperrechner, wie viel Leistung der aktuelle Heizkörper hat, und wie groß der Temperaturunterschied im Raum ist. Entsprechend mehr Leistung braucht der neue Heizkörper. Achte hierbei auf die Angabe „Leistung bei VL55 Grad“. Auch ohne den Umbau auf eine Wärmepumpe kann diese Maßnahme Energie einsparen. Je nachdem kann es sogar sinnvoll sein, den lokalen Heizungsbauer bei einem entsprechend guten Angebot mit dem Austausch zu beauftragen.

Heizungslüfter: Hast du weder mehr Platz noch Lust oder Zeit dich um einen Austausch der zu kleinen Heizkörper zu kümmern, gibt es eine weitere praktische Lösung, um die Leistung des betroffenen Heizkörpers zu erhöhen. Mit sogenannten Heizkörperlüftern lässt sich die Konvektion am Heizkörper deutlich erhöhen und somit die Leistung steigern. Voraussetzung dafür ist allerdings eine Steckdose in der Nähe.

Tipp 4 – Angebote einholen, Nachbarn interviewen

Hast du dein System kennengelernt und kannst nun abschätzen wie gut oder nicht gut dein Heizungssystem für den Einsatz einer Wärmepumpe geeignet ist, kannst du Kontakt mit einigen potenziellen Kandidaten für den Einbau der Wärmepumpe aufnehmen. Du kannst die Machbarkeit jetzt nämlich viel besser beurteilen und darauf achten, ob der jeweilige Partner zu deinen Vorstellungen passt.

Hinweis: Eine Empfehlung hierbei kann sein, nicht nur nach klassischen Heizungsbauern Ausschau zu halten, sondern auch nach Kältetechnikern. Eine Wärmepumpe ist nichts anderes als eine Klimaanlage mit anderem Wärmetauscher. Betriebe für Kältetechnik haben hiermit jahrelang Erfahrung. Dafür kennt sich der Heizungsbauer meist besser mit der Hydraulik im Haus aus. Prüfe, wer sich wirklich gut mit beiden Seiten auskennt, vergleiche Preise und vor allem die angebotenen Geräte. Lass dir von allen Wärmepumpen und verbauten Teilen Datenblätter schicken und vergleiche Werte wie COP, Modulation und Technik.

Die verbaute Ausführung der Wärmepumpe kann sich nämlich unterscheiden. Auf dem Markt gibt es verschiedene Modelle in Split- oder Monoblock Variante. Dieser Unterschied wird auch vor allem dann wichtig, wenn du in dicht bebautem Gebiet wohnst und deine Nachbarn schon beim Rasenmähen während der Mittagsruhe mit einer Anzeige drohen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Split-Modelle leiser als Monoblock-Maschinen sind, da ein Teil der Technik im Haus verbaut wird. Bei einer Monoblock-Wärmepumpe befindet sich die komplette Kältetechnik im Außengerät und nur der Vor- und Rücklauf muss ins Haus verlegt werden. Beide Varianten haben jedoch Vor- und Nachteile, die du mit dem jeweiligen Anbieter besprechen solltest.

Besonders in dicht bebauten Gebieten ist es sinnvoll, deine Nachbarn in deine Pläne mit einzubeziehen. Denn machen wir uns nichts vor, eine Wärmepumpe ist nicht lautlos – egal was auf dem Datenblatt steht. Achte daher auf die Angabe von Schallpegel und Schalldruck der angebotenen Maschinen und sprich vorher mit deinen Nachbarn, ob etwas gegen den geplanten Einbau spricht. Somit kannst du spätere Probleme schon vorher abwenden. Der ausgehende Lärm einer Wärmepumpe unterscheidet sich teilweise sehr deutlich.

Wärmepumpe im Altbau: So wirds ein Erfolg!

Hast du dich durch diesen Ratgeber gekämpft und kannst jetzt gut beurteilen, wie dein Heizsystem funktioniert, lassen sich auch viel besser Rechnungen anstellen, wie sinnvoll ein Umstieg auf eine Wärmepumpe in finanzieller Hinsicht ist. Vergiss dabei nicht, aktuelle Förderprogramme zu berücksichtigen. Eine Amortisation ist gerade bei sehr alten Häusern ohne Flächenheizung zwar schwierig, doch in diesem Ratgeber geht es auch darum, aufzuzeigen, wie es weitergehen kann, wenn die alte Gastherme ihren Dienst quittiert.

Die Umrüstung auf eine Wärmepumpe im Altbau ist mit etwas Sachkenntnis gut planbar und je nach Situation ohne Weiteres möglich. Eine Hau-Ruck-Aktion mit über den Daumen gepeilten Annahmen kann allerdings auch schnell schiefgehen, beziehungsweise im Nachhinein für Ärger sorgen. Mit der Vorbereitung aus diesem Ratgeber ist der Umbau also nicht nur machbar, sondern kann auch erfolgreich werden.

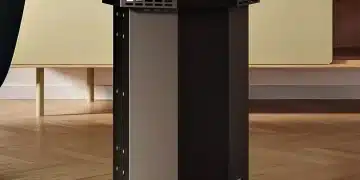

In unserem Haus läuft seit einigen Monaten eine Mitsubishi Zubadan Wärmepumpe, die bei Temperaturen um 0 Grad Außentemperatur sogar noch eine Arbeitszahl von 3,5 schafft², was für das Setup mit Heizkörpern aus meiner Sicht sehr gut ist. Und das, obwohl die Maschine bei weitem nicht das Beste ist, was der Markt aktuell hergibt. Wichtig: die Heizlast deines Hauses verändert sich selbstverständlich durch einen Austausch des Wärmeerzeugers nicht. Nur die eingesetzte Energiemenge kann sich durch die veränderte Effizienz des Systems deutlich reduzieren.

Es gibt daher durchaus einiges zu beachten. Mit der richtigen Herangehensweise ist der Heizungstausch allerdings weniger kompliziert als es manchmal den Anschein macht. Möchtest du weiter in das Thema einsteigen, gibt es weitere gute Quellen, wie der beispielsweise sehr unterstützenswerte Andreas Schmitz (YouTube) oder der Energiesparkommissar (YouTube). Bei beiden erhältst du technisch saubere und gut aufbereitete Informationen zu dieser Angelegenheit. Unterstützt du das System zusätzlich mit einer Photovoltaikanlage, verändern sich die Bedingungen zusätzlich ins Positive.

¹ Ein hydraulischer Abgleich wird normalerweise rechnerisch durchgeführt und orientiert sich an der Heizlast deines Gebäudes. Anhand dieser Ergebnisse werden die Ventile der Heizkörper am Vorlauf, also da wo das Thermostat sitzt, voreingestellt. Das ist zwar ebenfalls ziemlich genau, die Hydraulik an den speziellen Gegebenheiten und realen Werten deines Hauses wie in Tipp 2 beschrieben anzupassen, ist dennoch sicher kein Fehler und kann unter Umständen sogar genauer sein, als die Berechnung. Vorausgesetzt du beschäftigst dich tatsächlich damit.

² Der Wert stammt aus dem Energiemonitor der Maschine selbst und wurde nicht extern nachgemessen. Grundsätzlich handelt es sich hierbei also um errechnete Werte, nicht um genaue Messungen. Die Daten sind allerdings durchaus plausibel, wenn auch nicht 100 % genau.